杜娈英教授2016级大学生科研团队部分成员:吴合亮(左1)、李世昌(左2)、杜晶晶(左3)、杜娈英(左4)、邵薪诺(左5)、张银广(左6) 在杜娈英教授的悉心指导下,2016级大学生科研团队成员凭借着浓厚的兴趣以及坚持不懈的努力,在曲折的科研道路上不断摸索前进,最终取得丰硕的成果。该团队在3年的研究过程中,成功申请科研立项3项[国家级大学生创新训练项目1项(No.201704)、省级大学生创新训练项目2项(No.201716、No.2018020)],共发表相关研究论文8篇,获得河北省第三届创新创业年会项目展示类一等奖1项,“挑战杯”河北省大学生课外学术科技竞赛二等奖2项。团队成员吴合亮考入北京大学第九临床医学院腹膜肿瘤外科、张银广考入首都医科大学附属天坛医院胸外科、邵薪诺考入哈尔滨医科大学附属第一医院心血管内科。 凝心聚力,精心准备。 2017年,大一下学期。杜娈英教授委托2016级辅导员张鹏老师,招募优秀大学生,参与科研训练。要求学生成绩优秀,需要有充足的时间完成相关科学研究工作。团队成员吴合亮、邵薪诺、杜晶晶、张银广、姚孟珠、李世昌、阴皓锋由此加入杜娈英教授团队。杜娈英教授拟定了两个研究方向,分别为“旋毛虫肌幼虫ESP诱导非小细胞肺癌A549细胞株凋亡的研究”和“热疗联合旋毛虫肌幼虫ESP诱导小细胞肺癌H446细胞株凋亡的研究”。在杜娈英教授的研究生于莉的帮助下,团队成员从文献检索开始学习,利用图书馆的文献查询系统,查阅旋毛虫抗肿瘤的相关文献。历时1.5个月,完成了项目申请书的初稿撰写。杜娈英教授加班加点审阅文稿,从项目申请书的格式和内容提出修改的意见,精益求精。杜娈英教授非常喜欢和大学生面谈,通过这种方式,更容易把问题讲明白,说清楚。在病原生物学办公室,经常可以看到学生围着杜老师,讨论相关科研学术问题。由于前期充分的准备,团队成员成功申报国家级大学生创新训练项目1项(No.201704),省级大学生创新训练项目2项(No.201716;No.2018020)。

杜娈英教授审阅大学生学术论文

杜娈英教授指教安子熙配制溶液

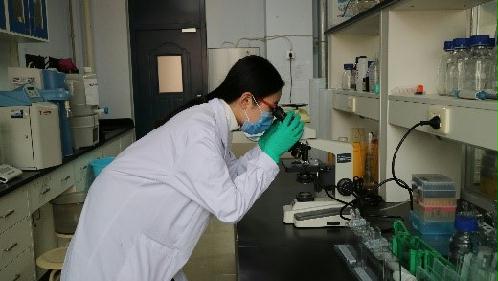

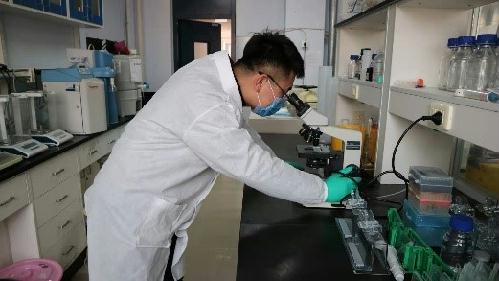

陈晨观察旋毛虫形态 科研之路,荆棘满满。 探索之路从来就不会一帆风顺,同样他们的科研之路更是荆棘满满。初进实验室,一切都是那么陌生。从细胞培养开始学习,刚接触移液器时,团队成员基本上会不自主地手抖。因为无菌观念不强,实验操作不熟练,细胞污染率非常高。哪里有问题,就要解决哪里的问题。因为无菌观念不强,团队成员两两一组,结成对子,一人在超净台内操作,一人在超净台外面紧盯,出现不合规的行为,立刻提醒正在操作的同学。因为实验操作不熟练,团队成员就把实验步骤事无巨细的写下来,严格按照实验的Protocol操作。每次实验,详细记录实验过程。出现错误时,及时分析,查找原因。 面临最困难的其实是时间的考验,在别人放假回家与亲人朋友团聚或外出旅游之时,团队成员却毫无选择的留在学校,当别人沉睡、休息、逛街时,他们却在病原生物学的研究室内从事实验,有时从早上5点开始到晚上12点半才回到宿舍。一次次的失败,一次次的重来,一次次的泪水和汗水交融,一次次成功的喜悦,无数个不眠之夜,寒来暑往,他们在实验室度过了三个春秋。 在科研实践过程中,对于他们团队来说一切都是第一次,文献的阅读、申请书的撰写、实验准备、实验鼠的养殖、虫体蛋白的提取、细胞培养、蛋白和肿瘤细胞的互作、流式检测、免疫印迹实验、实验数据的处理、图表的处理、论文撰写和发表、结题报告撰写等等,一切从零开始,在实践中成长。实验的每一个环节、论文写作的字斟句酌,都有杜娈英教授在身边,悉心指导,不厌其烦。每一次困难出现,都有杜娈英教授做强大的后盾支撑着他们。

杜晶晶观察旋毛虫形态

李世昌观察旋毛虫形态

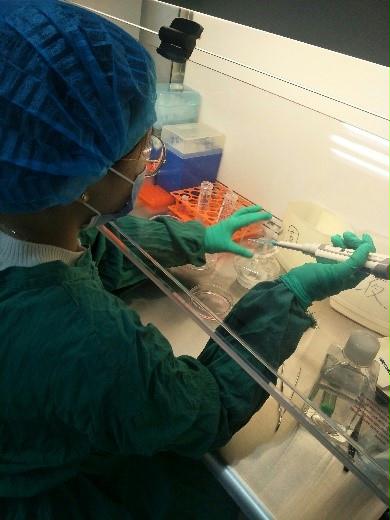

邵薪诺进行细胞换液

阴浩锋进行配制细胞培养基

吴合亮记录实验操作

张银广进行条带显影

张嘉琦进行动物实验操作

李美辰进行细胞传代 积淀收获,走向舞台 2018年5月,团队成员吴合亮带着最新的研究成果,参加河北省第三届大学生创新创业年会。全省27所高校的207件参加展示的作品从项目介绍到未来规划一一呈现,由专家评审打分,得出最终成绩。面对专家评审的提问,吴合亮从课题的研究背景,研究方法,最新的研究结果,进行充分回答,获得参会专家的一致好评,最终“旋毛虫肌幼虫ESP诱导非小细胞肺癌A549细胞株凋亡的研究”获得展示项目一等奖。

杜娈英教授带领2位学生赴秦皇岛参加创新创业年会

河北省第三届创新创业年会项目展示类一等奖

团队成员吴合亮进行项目展示并答辩 2018年9月,团队成员吴合亮、杜晶晶、李灿参加了“河北省寄生虫学学术交流会”

吴合亮、杜晶晶、李灿参加河北省寄生虫学学术交流会 2019年6月,团队全体成员参加了“挑战杯”河北省大学生课外学术科技竞赛。赛前,课题组分工明确,吴合亮负责撰写论文,邵薪诺和杜晶晶负责PPT的制作和展示,阴浩锋、李世昌等负责答辩问题的准备。最终,在团队成员的精心准备下,获得“挑战杯”河北省大学生课外学术科技竞赛二等奖2项。

“挑战杯”河北省大学生课外学术科技竞赛二等奖2项

杜晶晶进行项目展示

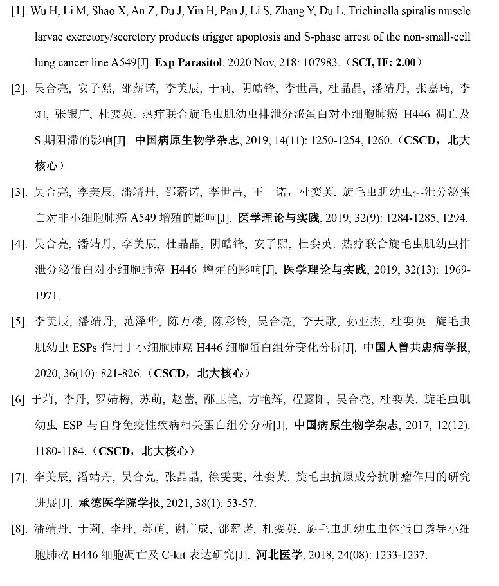

吴合亮进行项目答辩 2017-2021年,课题组共申报课题3项,团队成员共参与发表论文8篇。第一作者发表4篇,尤其是吴合亮作为第一作者发表SCI索引论文1篇。

截至2021年,团队成员共发表论文8篇。 传承发展,面向未来 目前杜娈英教授大学生团队成员10余人,课题组内部早已形成“大带小,老带新”的互助体制。包括杜娈英教授研究生在内的全体课题组成员,在新成员加入时,都会对课题组的研究背景,研究方法进行讲解。从文献的阅读,整理,归纳开始,进行科学的学术训练。从最基本的实验操作开始,培养无菌观念,提高实验技能操作。课题组成员定期分享学习收获,探讨科学问题。在杜娈英教授的课题组,团队成员不仅收获了知识,也找到了志同道合的好友。 宝剑锋从磨砺来,梅花香自苦寒来;问渠哪得清如许,为有源头活水来。今天的成功少不了自始自终的那份执着追求和勇敢,少不了三年来艰辛踏出的每一步,更离不开老师们的谆谆教诲和学校的大力支持。课题组全体成员会用自己的行为和努力来践行学科梦想,闪耀学术光芒。

2017年课题组部分成员合影留念

2021年课题组部分成员与老师合影留念 课题组成员科研感受分享 吴合亮-考入北京大学第九临床医学院腹膜肿瘤外科

课题组成员科研感受分享 1. 为什么做科研? 我认为大学做科研的有2种人,第一种是兴趣,第二种是“功利”。我是属于70%的兴趣(热爱)+30%的目的(考研)。高中和大学期间的实验大部分是知道既定结论的,而大学的科研是提出假设(问题)、验证假设、得出结论的过程。我很满足于在一个小的领域里,进行科学问题的探索。我能坚持下来的原因,大部分是来源于发自内心的热爱。 2. 如何做科研? 本科的科研,对我而言,可以用“如痴如醉”四个字概括。很长一段时间,我们早晨4点去实验室,每天黑着天进去,黑着天出来,在实验室里感受不到日夜的变化。回到宿舍,经常想着脱衣服睡觉,想着想着,就去见周公了。科研之路虽然充满坎坷,但是也有非常多幸福的时候。当我们遇到问题,发挥自主能动性,解决这些问题。这个过程是非常过瘾的。提到科研,大家都会想到论文。我认为论文不是写出来的,是“干”出来的,是需要一步一步“走”出来的。它承载了科研人的时间和情感,不是一个简单的评奖“利器”。 3. 科研带给了我什么? 我觉得自己是非常幸运的,大学伊始,我便找到了自己喜欢做的事情-科研。在科研实验过程中,总会遇到大大小小的问题。需要不断平衡自己的学习、科研、工作和生活。大学四年的科研经历,培养了我发现问题和解决问题的能力,使得自身得到了全面提升。我强烈建议大家,有机会一定要体验一下科研人的生活,你会爱恨交织,感触颇深! 邵薪诺-考入哈尔滨医科大学附属第一医院心血管内科

大一加入到杜老师的团队,开启了科研之路。一开始也会迷茫、不知所措,害怕给小老鼠灌胃,不了解仪器怎么使用,为不出实验结果忧愁,可终究都和小伙伴们坚持下来了。从科研小白,一点点进阶,掌握了一项项技能,也取得了“小成就”。寒暑假的留校生活以及挑战杯比赛时一起熬过的夜晚,都给我们的生活增添了不一样的色彩,也让我们结下了更深的革命友谊。本科时期的科研经历,为我的研究生生活打下了夯实的基础。希望学弟学妹们把握住学校提供的科研机会,珍惜这个锻炼自己能力的舞台,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,千里之行始于足下,这条路任重而道远! 张银广-考入首都医科大学附属天坛医院胸外科

在科学的道路上没有平坦的大道,只有不畏艰险沿着陡峭山路向上攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。 在我看来,一个合格的科研者需要在外语水平,阅读文献的能力,实验设计和操作,撰写论文技巧方面不断学习,持之以恒,坚持就是胜利! 修炼外语水平 曾几何时,才发现英语对一名医学科研者来说是那么的重要。从背单词,记词根,到句子,到文章,坚持学习并做笔记。然后再看医学的外文文献。从非小细胞肺癌到NSCLC,这之间的跨越并不仅仅是中英文的转变,而是日积月累质的飞跃。也是在大学生科研的过程中,慢慢的理解了掌握好英语的重要性。 修炼阅读文献的能力 自从开始搞科研之后,就会变得眼观六路,耳听八方。各种资源浏览变得多了起来。关注了美捷登的官网,施一公的微博,科学网,这些大牛介绍的读文献技巧非常好。我的手机微信关注了 medjaden, medsci,常青藤编辑,丁香园,link-lab。平时一有空我便会从这里捕捉到一些非常有用的科研经验。对于如何阅读文献和提炼思路很有用。 我在看文献时,一定会紧扣自己的研究方向和主题,记录并摘抄一些好的句子,日积月累成体系,最后到自己写文章的时候便顺理成章。 培养了实验设计和操作能力 实验设计很大程度上来源于看文献的积累。我们在做任何一个实验之前先弄清楚实验目的,方法,预期结果,可能会是什么结论。写好操作步骤,做到胸有成竹之后再动手。对于一些常规的实验操作,例如,细胞培养,RT-PCR,Western blot,ELISA 等,大家只要做的多了便会熟能生巧。对于一些没有做过的实验,例如ChIP等,就要自己咬文嚼字的去研究操作流程,循序渐进,虽然过程艰苦,但对于自己的自学能力却是非常大的提升。 最后,浅谈大学生科研对我的影响。 时至今日,我已经是一名北京天坛医院肿瘤外科的研究生了。从承德医学院到首都医科大学,并不是简单的分数堆砌,真正帮助我的是实打实的科研经历,在繁忙的临床工作中,经常会遇到解决不了的问题,强大的文献检索能力能够让我在短时间内去找到问题的答案,自学能力对于一名初入职场的小白真的非常关键。 最后,感谢杜娈英老师给予的关怀和信任,也感谢科研带给我能力的提升。总之,科研是需要积累的,只有持之以恒的努力才可能取得成功。

作者:吴合亮 编辑:党委宣传统战部 李小彬 主审:党委宣传统战部 王海民 |